Willkommen

Willkommen |

|

|

myGully

myGully |

|

|

Links

Links |

|

|

Forum

Forum |

|

|

|

|

09.08.19, 20:36

09.08.19, 20:36

|

#1

|

|

Profi

Registriert seit: Aug 2016

Beiträge: 1.857

Bedankt: 6.242

|

Der Preis im Zentrum: Nur eine Abgabe auf CO2 gibt dem Klimaschutzgesetz Zähne

Der Preis im Zentrum: Nur eine Abgabe auf CO2 gibt dem Klimaschutzgesetz Zähne

Zitat:

Der Preis im Zentrum

Nur eine Abgabe auf CO2 gibt dem Klimaschutzgesetz Zähne, zeigt eine Vielzahl von Gutachten

Eine Analyse von Christopher Schrader

[ Link nur für registrierte Mitglieder sichtbar. Bitte einloggen oder neu registrieren ]

Vor sechs Monaten war es noch ein exotischer Vorschlag, den Ausstoß von Treibhausgasen aus Privatautos und den Schornsteinen von Wohnhäusern mit einer Steuer zu belegen. Heute ist die Idee fast schon im Mainstream. Es geht darum, das Verhalten von Bürgern, Handwerk und Industrie über erhöhte Kosten für den Verbrauch fossiler Energie zu lenken. Etliche Gutachten haben die verschiedenen Aspekte einer solchen Reform untersucht – die zuständigen Minister der Bundesregierung müssen nun ihren Weg durch die Expertenmeinungen suchen. KlimaSocial bietet den systematischen Überblick.

Ergänzung am 9. August: Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages beschäftigt sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen einer CO2-Steuer. Dazu habe ich ganz unten einige Absätze eingefügt.

Hamburg, am 31. Juli und 9. August 2019

Man hätte es zu Jahresanfang kaum für möglich gehalten, dass eine CO2-Abgabe irgendwann politischen Rückhalt findet; KlimaSocial hat damals in einer kleinen Serie das Konzept, internationale Vorbilder und erste politische Initiativen vorgestellt [Q1]. Doch inzwischen gilt der Preis auf das Treibhausgas als das zentrale, wichtigste, nicht-wegzudenkende Kernelement jeder Klimaschutzstrategie. Wenn am 20. September der Entwurf eines Klimaschutzgesetz vorgestellt wird, darf es nach Meinung der meisten Fachleute nicht fehlen.

Inzwischen liegen viele Gutachten vor, die im Auftrag der verschiedenen Ministerien und aus eigener Initiative etlicher Forscher erstellt worden; die KlimaSocial-Tabelle fasst ihre Ergebnisse zusammen [Q2] – [Q11]. [ Link nur für registrierte Mitglieder sichtbar. Bitte einloggen oder neu registrieren ]. Immer wieder fällt dabei das Stichwort CO2-Preis. Zuletzt hatte Anfang vergangener Woche das höchste Gremium der Wissenschaft eine Stellungnahme verbreitet: „Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina fordert nachdrücklich einen unmittelbaren Transformationsschub. […] Es geht um eine sektor-übergreifende Wende im Bereich der Energieerzeugung und -nutzung, welche ohne einen adäquaten CO2-Preis nicht gelingen kann.“

Datentabelle zum Vergleich der in den vergangenen Wochen vorgelegten Gutachten zum CO2-Preis. Vermutlich nur auf einem großen Bildschirm und mit Zoom gut zu lesen. PDF-Version mit Quellen zum Download: bitte klicken Sie auf den Namen. Öffnet sich in einem neuen Tab.

[ Link nur für registrierte Mitglieder sichtbar. Bitte einloggen oder neu registrieren ]

Die Sprecherin der zuständigen Akademie-Arbeitsgruppe, Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, begründet das in einem Interview mit spektrum.de so: „Wenn man einen CO2-Preis auf Emissionen einführt, dann verschiebt sich insgesamt der Markt, dann werden nämlich die fossilen Energien teurer und die regenerativen Energien relativ billiger. Es lohnt sich dann, schnell auf andere Technologien zu setzen – wir bekommen einen Innovationsschub.“ [Q12]

Ähnlich äußerte sich der Beirat des Wirtschaftsministeriums (BMWi): „Nur wenn es gelingt, die Erwartungen der privaten Haushalte und der Unternehmen auf einen steigenden CO2-Preispfad zu fokussieren, wird es die notwendigen Investitionen in die CO2-Vermeidung geben.“ Und der Chef der Wirtschaftsweisen, Christoph M. Schmidt, sagte: „Die aktuelle Debatte bietet die historische Chance, die kleinteilige, teure und ineffiziente deutsche Klimapolitik so umzustellen, dass die Bepreisung von CO2 im Zentrum steht“ – ganz so, als habe die Ökonomie überhaupt nie ein anderes Ziel verfolgt und könne ihr Glück angesichts der aktuellen Debatte noch immer kaum fassen.

Doch obwohl sich die meisten relevanten Stimmen einig zu sein scheinen, zum Selbstgänger wird die Reform nicht. „Das ist ein richtig dickes Brett“, sagt Jörg Lange vom Verein CO2-Abgabe eV, der seit Jahren genau dieses Instrument in die politische Debatte schieben möchte. Denn es geht noch um sehr viele Details: den Anfangspreis und die Steigerung danach, die Verwendung der Einnahmen, das genaue Modell der Abgabe, die Abgrenzung zum oder den Anschluss an den vorhandenen Emissionshandel für Kraftwerke und Großindustrie – und nicht zuletzt die Frage, ob die Maßnahme überhaupt die erwartete Wirkung haben kann.

Steuer oder Zertifikatehandel?

Was das Modell der Abgabe angeht, so haben viele Ökonomen eine tiefe Liebe zu einem Zertifikatehandel, wie er auf europäischer Ebene für die Stromerzeugung und große Energieverbraucher der Wirtschaft schon seit Jahren gilt; dort wird das System EU-ETS (für Emissions Trading System) abgekürzt. Aber die Vernunft der Wirtschaftsfachleute spricht eher dagegen, sich der Romanze hinzugeben. Den CO2-Preis für Brenn- und Kraftstoffe in Deutschland in das internationale System einzubeziehen, sei „zwar theoretisch bestechend, in der Praxis aber mit erheblichen politischen und rechtlichen Risiken behaftet“, schreibt zum Beispiel Ottmar Edenhofer, Direktor von Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und Mercator-Institut für globale Gemeinschaftsaufgaben und Klimaschutz (MCC). „So wäre eine mehrjährige Verzögerung oder gar ein vollkommenes Verfehlen der Klimaschutzziele Deutschlands wahrscheinlich.“

Die Forderung nach „einem möglichst umfassenden Emissionshandel [ist] häufig eine schiere Verzögerungstaktik“, warnt auch Uwe Leprich von der Hochschule für Wirtschaft und Technik des Saarlands und ehemaliger Abteilungsleiter für Klimaschutz beim Umweltbundesamt. Es würde vermutlich jahrelange Verhandlungen auf europäischer Ebene erfordern, wo einzelne Länder die Erweiterung des Systems auf alle Bürger und privaten Haushalte blockieren könnten. Die gleiche Gefahr sieht auch der Sachverständigenrat der Bundesregierung, die sogenannten Fünf Weisen.

Einige der vorliegenden Gutachten diskutieren darum, ob man in Deutschland nationale Emissionshandelssysteme womöglich getrennt für Verkehr und Gebäude errichten könne, die dann ab 2030 in den europäischen ETS übergehen. Dieses Modell favorisiert der wissenschaftliche Beirat des BMWi; die fünf Weisen beziehen in der Frage keine Position und diskutieren Vor- und Nachteile aller Optionen – unter anderem den möglichen Eindruck in der Bevölkerung, auch bei einem nationalen Handelssystem gehe es nur um das Schinden von Zeit. Ob sich mit diesem später tatsächlich Anschluss an den EU-Zertifikatehandel finden lässt, bezweifelt zumindest Andreas Löschel von der Universität Münster: „Eine einseitige Ausgestaltung eines deutschen Emissionshandels mit all seinen Spezialregeln [dürfte] eine spätere Einigung mit den anderen Mitgliedstaaten eher erschweren als erleichtern.“

Die meisten Experten bevorzugen deswegen eine Steuer. Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin sagt: „Die Einführung einer CO2-Steuer ist leichter umsetzbar, sorgt für Transparenz und kann über eine Erhöhung des Steuersatzes zu einer adäquaten Lenkungswirkung führen.“

Mit welchem Preis soll das System starten?

Entscheidend für den Erfolg ist, wie hoch die Kosten für den Ausstoß von Treibhausgasen werden. Die meisten Gutachten, die sich konkret äußern, nennen Anfangswerte zwischen 35 und 50 Euro pro Tonne im Jahr 2020. Das bedeutet, dass Heizöl und Erdgas, Benzin und Diesel zunächst jeweils um zehn oder zwölf Cent pro Kubikmeter oder Liter teurer werden – ein Anstieg um 7 bis 12 Prozent beim Kraftstoff und 15 bis 23 Prozent beim Brennstoff. An der Tankstelle liegt der Aufschlag im Bereich der gewohnten wöchentlichen Schwankungen, beim Heizen ist er stärker zu spüren

Sanierungsfall Ölheizung: In Zukunft könnte eine solche Anlage durch eine Wärmepumpe ersetzt werden, dann lassen sich Wärme und Duschwasser mit Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugen.

C.Schrader

Bald nach Einführung soll die Abgabe auf Kohlendioxid ständig weiter ansteigen. Nur so lasse sich eine Lenkungswirkung erzielen, stellen die Fachleute fest, weil Industrie und Bürger in Kenntnis der wachsenden Kosten Entscheidungen bei Verhalten, Anschaffungen und Investitionen treffen. Der Anstieg hilft aber auch, den Weg ins neue System zu finden. „Am Anfang nimmt man einen Preis, der verkraftbar ist. Und dann lernt man ganz schnell daraus“, beschreibt Antje Boetius das Verfahren. „Es gibt ja vermutlich Gewinner und Verlierer, nicht nur bei der Bevölkerung, sondern auch bei der Industrie und in verschiedenen Sektoren. Da muss man nachsteuern, wo eine Ungerechtigkeit entsteht.“

Wie schnell soll die Abgabe ansteigen?

Die jährliche Steigerungsrate liegt in den Gutachten zwischen fünf und 14,50 Euro. Im Jahr 2030 wären damit Werte zwischen 90 und 180 Euro pro Tonne CO2 erreicht. Die niedrigsten Zahlen propagiert dabei der Verein CO2-Abgabe. Er legt im Gegenzug als Einziger die Steigerung bis ins Jahr 2050 fest. Das Ziel dabei ist, zunächst die leichter zu hebenden Potentiale für eine Emissionseinsparung im Kraftwerks- und Industriebereich zu nutzen. Erst nach 2030, so zeigen es Modellrechnungen, würde sich in den Sektoren Verkehr und Gebäude wirklich viel tun. Bis dahin sei auch mehr Zeit, technische Alternativen zu entwickeln.

Wie präzise man die künftige Steigerungsrate vorher festlegt, ist noch umstritten. Etliche Expert*innen erklären, nur die feste Erwartung, wie schnell der Preis steige, bringe Menschen dazu, sich daran zu orientieren. Allenfalls nach oben dürfe oder müsse man von dem festgelegten Pfad abweichen: „Bei einer Verfehlung der Minderungsziele wird die Steuer angepasst“, schreibt etwa Ottmar Edenhofer in seinem Gutachten. Das solle aber nicht der Politik überlassen werden, die womöglich vor Wahlen vor einer Erhöhung zurückschreckt. Die unabhängige Institution, die den CO2-Steuersatz festlegt, brauche „eine Reputation der Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit“.

Bald nach Einführung soll die Abgabe auf Kohlendioxid ständig weiter ansteigen. Nur so lasse sich eine Lenkungswirkung erzielen, stellen die Fachleute fest, weil Industrie und Bürger in Kenntnis der wachsenden Kosten Entscheidungen bei Verhalten, Anschaffungen und Investitionen treffen. Der Anstieg hilft aber auch, den Weg ins neue System zu finden. „Am Anfang nimmt man einen Preis, der verkraftbar ist. Und dann lernt man ganz schnell daraus“, beschreibt Antje Boetius das Verfahren. „Es gibt ja vermutlich Gewinner und Verlierer, nicht nur bei der Bevölkerung, sondern auch bei der Industrie und in verschiedenen Sektoren. Da muss man nachsteuern, wo eine Ungerechtigkeit entsteht.“

Dagegen erklären die Fünf Weisen, es sei ein „langsamer, aber glaubwürdiger Anstieg ratsam“, der Preispfad solle jedoch nicht vorbestimmt, sondern jeweils nachjustiert werden. Wie jedoch das Nachjustieren funktionieren soll, dazu äußern sich die Sachverständigen nicht. In der Schweiz, wo es seit vielen Jahren eine Abgabe auf Brennstoffe für die Heizung gibt, hat es sich als politisch klug erwiesen, gleich einen automatisierten Mechanismus für die Höhe des Zuschlags einzurichten: Sinkt der Verbrauch nicht entlang des geplanten Pfades, erhöht sich der Preis, ohne dass irgendein Politiker das selbst entscheiden müsste.

Auch der Emissionshandel für Kraftwerke braucht einen höheren Preis

Eine entscheidende Weichenstellung sollte aber auf jeden Fall auch für den europäischen CO2-Handel, dem die Kraftwerke unterworfen sind, zum Reformpaket gehören, fordern etliche der Experten: ein erhöhter Mindestpreis für die Zertifikate. Dieser lässt sich zurzeit im Rahmen der EU kaum durchsetzen, aber Deutschland könnte einen nationalen Aufschlag beschließen, wie Großbritannien ihn hatte. Dort hat dieses Instrument die Kohlekraftwerke des Landes innerhalb kurzer Frist unrentabel gemacht und aus dem Markt gedrängt. „Wenn wir einen solchen Mindestpreis nicht bekommen, dann gibt es Marktverzerrungen“, warnt etwa Jörg Lange. „Dann wird auf die Fernwärme aus dem alten Kohlekraftwerk der ETS-Preis von zurzeit 25 Euro pro Tonne CO2 fällig, aber eine moderne, relativ saubere Gasheizung wird mit 40 oder mehr Euro belastet.“

Einen solchen Mindestpreis fordert daher Langes Verein CO2-Abgabe genauso explizit wie Ottmar Edenhofer in seinem MCC-PIK-Gutachten. In den Stellungnahmen der Wirtschaftsweisen und des BMWi-Beirats ergibt sich die Idee implizit aus der Mahnung, es solle in allen Sektoren ein einheitlicher CO2-Preis gelten oder „mittelfristig erreicht“ werden.

Wie verteilt man die Erlöse aus der Abgabe?

Unverzichtbares Element aller Konzepte ist der transparente Umgang mit den Einnahmen. Die Reform könne „nur dann breiten Rückhalt in der Bevölkerung finden, wenn die Bürger davon ausgehen, dass die einmal eingeführte CO2-Steuer nicht für andere politische Ziele genutzt werden wird“, mahnen die Wirtschaftsweisen.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat sogar erklärt, der Staat solle nichts von den Mitteln behalten, sondern alles zurückgeben. Dafür diskutieren die Gutachten zwei Methoden: eine Senkung der Steuern und Abgaben auf Strom, um Elektrizität von Windrädern und aus Solarparks weiter zu begünstigen, und eine pauschale Erstattung, die oft „Klimadividende“ genannt wird. Sie könnte bei 80 bis 140 Euro pro Person und Jahr beginnen und nach einer Dekade Werte von mehr als 200 Euro erreichen. Wie genau man sie allerdings auszahlen soll, ist offen: Es gibt hierzulande kein ausreichend genaues Personenregister. In der Schweiz wird die Auszahlung bürokratiearm mit den Prämien der Krankenversicherung verrechnet, die jeder Bürger haben muss; in Deutschland bietet sich noch kein Instrument für die Klimadividende an. Man möchte ja eigentlich auch erreichen, dass die Bürger den Betrag auf ihrem Kontoauszug als Eingang wahrnehmen.

Ein sozialer Ausgleich wird gesucht

Die Bilanz zwischen erhöhten Energiekosten, der womöglich ausgezahlten Pauschale und gesenkten Steuern auf Strom wird später für jeden Privathaushalt anders ausfallen. Generell wollen die Planer erreichen, dass nicht ausgerechnet die Bürger mit den geringsten Einkommen draufzahlen müssen. Die Gutachten enthalten darum aufwändige Rechnungen, die Konsummuster, Haushaltsgröße und –ausstattung sowie das Einkommensspektrum berücksichtigen. In der Regel lässt sich mit den Reformvorschlägen demnach erreichen, dass die Menschen am unteren Ende der sozialen Skala eher einen kleinen finanziellen Vorteil haben, während die Wohlhabenderen stärker als bisher belastet sind. Im Mittel sollen aber auch hier die Mehrkosten ein Prozent des Nettoeinkommens nicht übersteigen.

Wenn die CO2-Preise aber wachsen, sollen sich irgendwann alle Menschen bewegen müssen, um ihre persönliche Bilanz von Ausgaben und Erstattung zu verbessern. Ausruhen auf einem anfänglichen Vorteil dürfe sich niemand; Klimaschutz zum Nulltarif kann es angesichts der massiven Umstellung, die nötig ist, auch nicht geben.

Dabei hängt die Rechnung sehr von den konkreten Lebensumständen ab: Wer mit dem Auto große Strecken zur Arbeit pendelt, steht oft in jeder Einkommensklasse vor höheren Kosten. Mieter wiederum haben kaum Einfluss auf die Heizung ihres Wohnhauses, ihre Vermieter aber sehen womöglich wenig Anlass, mit einer Sanierung auf die CO2-Preise zu reagieren, wenn sie wie bisher die gestiegenen Energiekosten einfach weiterreichen können. Und für die elf Prozent der Bevölkerung, die irgendeine Form von Grundsicherung wie Hartz-IV beziehen, müsse entschieden werden, ob die Pauschale darauf angerechnet wird und was das bedeutet, mahnt das Gutachten der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.

Insgesamt ist auch offen, ob der Staat wirklich alle Zusatzeinnahmen wieder ausschüttet. Die meisten Gutachter sehen es so. Klar dagegen positioniert sich aber die Leopoldina in ihrer Stellungnahme: Deutschland solle aus den Mitteln auch den Aufbau einer verbesserten Infrastruktur etwa für den Schienenverkehr und die Elektromobilität finanzieren. All diese Fragen werden die Politik noch stark beschäftigen, wenn die Grundsatzentscheidung für den CO2-Preis gefallen ist.

Vollkommen ungeklärt ist auch die Frage der sogenannten Carbon leakage: Was soll die Industrie daran hindern, den durch die CO2-Preise teurer gewordenen Standort Deutschland in Richtung preiswerterer Gefilde zu verlassen, und die Produkte danach wieder zu importieren? Für den deutschen Konsum fällt dann mindestens genauso viel Treibhausgas an, aber die Emissionen im Ausland werden nicht versteuert und nicht reguliert. Im Prinzip lässt sich so etwas mit Grenzausgleich-Steuern lösen, die auf Importe erhoben und für Exporte erstattet werden. Aber welche Bundesregierung will so etwas vorschlagen in einer Zeit, in der ohnehin überall Handelshemmnisse und Strafzölle angedroht oder angeordnet werden?

Sinken die Emissionen schnell genug?

Fast nebensächlich wirkt neben diesen plakativen Details die eigentliche Hauptfrage: Wie trägt eine solche Reform dazu bei, dass die Emissionen in Deutschland sinken? Das Land hat sich verpflichtet, seinen Ausstoß bis 2030 auf 563 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente zu drücken – 2018 dümpelte der Wert noch bei 866 Millionen Tonnen. Auf europäischer Ebene gibt es dabei getrennte Ziele für den Strom- und Industriebereich einerseits und die Sektoren, die heute nicht vom ETS erfasst sind, andererseits. Seit 2016 hat die deutsche Regierung deswegen Zielwerte für diese Bereiche vorgesehen, die womöglich in das kommende Klimaschutzgesetz einfließen sollen [Q13]. Besonders der Verkehr ist ein Problemfall: Seine Emissionen sinken nicht, sondern steigen eher; sie liegen in Deutschland seit 1990 bei ungefähr 160 bis 170 Millionen Tonnen CO2. Bis 2030 aber soll der Ausstoß auf 95 bis 98 Millionen Tonnen sinken. Auch bei den Gebäuden geht es nicht so schnell voran wie nötig, die Emissionen müssten von ungefähr 117 auf 70 bis 72 Millionen Tonnen fallen. Zusammen soll Deutschland in beiden Sektoren also innerhalb der kommenden Dekade etwa 110 Millionen Tonnen pro Jahr einsparen. Einige Maßnahmen sind bereits geplant, aber vermutlich sind etwa 80 Millionen Tonnen davon noch offen.

Ein Ziel der Reform: weniger Stadtverkehr. Damit es in Zukunft nicht nur in den Sommerferien passiert, dass im Wesentlichen Radfahrer und der Stadtbus die Chaussee benutzen.

C. Schrader

An dieser Schwelle müssen sich die berechneten Effekte der Reformen messen lassen, die einen CO2-Preis in den Mittelpunkt stellen. Oder genauer: am Pfad zu dieser Schwelle im Jahr 2030 müssen sie sich messen lassen, denn auch für jedes Jahr bis dahin gibt es Zielvorgaben, die erfüllt werden müssen. Scheitert Deutschland daran, muss es mit einem noch ungeklärten Mechanismus Verschmutzungsrechte von europäischen Nachbarn nachkaufen, die ihre eigenen Vorgaben übererfüllt haben. Das könnte, warnen die Gutachter, viele Milliarden Euro kosten – die Leopoldina nennt in ihrer Stellungnahme den Höchstwert von 62 Milliarden Euro. „Das kann keiner wollen“, sagt die Arbeitsgruppensprecherin Antje Boetius, „denn dann zahlen wir ohnehin und haben ja selber nichts erreicht, keine Ziele, keinen Umbau, keine Innovations-Verbesserung. Das Geld kann man besser ausgeben.“

Ob sich die Minderung von 80 Millionen Tonnen CO2 im Jahr 2030 erreichen lässt, daran wecken manche der Studien Zweifel. Für die fünf Weisen geht es ohnehin darum, die Steuersätze jeweils nach dem erreichten Erfolg fortzuschreiben; notfalls wird CO2 nach diesem Modell eben so teuer, dass es klappt. Auch im MCC-PIK-Gutachten sollen die festgelegten Sätze bei drohender Zielverfehlung steigen.

Die drei Gutachten für das Umweltministerium hingegen, die alle den gleichen starken Anstieg der Abgabensätze zugrundelegen, kommen nicht auf die nötige Reduktion – wobei das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung merkwürdigerweise den Zeitraum gar nicht zu Ende durchkalkuliert, sondern im Jahr 2023 einen Schlussstrich zieht: Die dann verlangten knapp 80 Euro pro Tonne „dürften nicht ausreichen, um die notwendigen Minderungsbeträge zu erzielen“, heißt es. An der weiteren Entwicklung werde noch gearbeitet. Claudia Kemfert sagt auf Anfrage: „Eine grobe Schätzung zeigt, dass bis 2030 sich nur noch eine Differenz von jeweils etwa 10 Millionen Tonnen CO2 im Verkehr ergibt und im Gebäudesektor, das heißt 80 bzw. 75 Prozent der Einsparungen können erreicht werden – wenn es gut läuft. ,Unerreichbar' ist es nicht, aber als alleiniges Instrument [wäre der CO2-Preis] nicht ausreichend.“

Die in den anderen beiden Papieren berechneten Einsparungen für 2030 liegen zwischen 19 und 74 Millionen Tonnen – ein sehr weiter Bereich, selbst wenn man weiß, dass verschiedene mögliche Entwicklungen der Wirtschaft und Annahmen über unbekannte Faktoren berücksichtigt werden müssen. Nur einen einzigen Wert zu nennen, wie es die Studie der Böckler-Stiftung tut, ist darum auch wenig vertrauenserweckend.

Wen interessiert schon ein CO2-Preis?

Als letzter Aspekt sei noch die Methodik angesprochen, mit der die möglichen Einsparungen bei den Emissionen berechnet werden. Bei der Kalkulation kommen oft sogenannte Preiselastizitäten zum Einsatz. In diesen Zahlen stecken Erfahrungswerte, wie Kunden reagieren, wenn sich Preise ändern. Kaufen Sie also wirklich weniger Benzin, wenn es teurer ist? Und wenn sie wissen, dass Benzin in Zukunft jedes Jahr teurer wird, investieren sie dann bald in ein sparsameres Auto?

Zu diesen Fragen gibt es zwei diametral unterschiedliche Antworten. Die eine stammt von der Soziologin Anita Engels von der Universität Hamburg: „Das Gutachten [des Sachverständigenrats] geht davon aus, dass eine einheitliche Bepreisung sicherstellt, dass Emissionen immer vermieden werden, wenn die Vermeidung günstiger ist als der Preis. Das ist empirisch falsch, sowohl für Unternehmen als auch für Privathaushalte.“ Menschen seien weder so rational, noch so flexibel in ihrem Verhalten, dass sie auf Preissignale schnell reagieren. Ähnlich argumentiert Manfred Fischedick vom Wuppertal-Institut: Der CO2-Preis allein reiche nicht, man müsse auch „Instrumente schaffen, die helfen, die vielfältigen nicht-monetären Hemmnisse im Bereich Verkehr und Gebäude zu überwinden“.

Dagegen erklärt zum Beispiel der Verein CO2-Abgabe: „Der Hinweis darauf, dass mit einem CO2-Preisaufschlag einhergehende höhere Diesel- und Benzinpreise Besserverdienende kaum am Autofahren oder Fliegen hindern [werden], zieht als Kritik gegen eine CO2-Preisreform nicht.“ Es gehe darum, die richtigen ökonomischen Anreize zu setzen, die dann erst von den Firmen aufgegriffen werden und von diesen in Form besserer Produkte zu den Verbrauchern zurückkehren.

Diese Frage lässt sich hier nicht genauer klären. Festhalten kann man jedoch, dass die Reform mit der CO2-Abgabe im Zentrum womöglich eine einmalige Chance ist, den richtigen Weg einzuschlagen. Das gilt nicht nur dieses Land: „Von Europa und Deutschland kann nur dann eine Vorbildfunktion ausgehen“, stellen die Fünf Weisen fest, „wenn sich Emissionsminderungen mit wachsendem Wohlstand und gesellschaftlicher Akzeptanz verbinden lassen.“

Ergänzung am 9. August 2019

Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages beschäftigt sich in einem elfseitigen Gutachten vom 30. Juli 2019 mit den rechtlichen Rahmenbedingungen [Q14]; es ist durch einen Bericht der Wirtschaftswoche in die Öffentlichkeit gekommen. Die meisten Artikel und Meldungen darüber zitieren oder paraphrasieren einen Satz auf Seite 6: „Eine Besteuerung einer CO2-Emission lässt sich keinem bestehenden Steuertypus zuordnen und ist mithin steuerverfassungsrechtlich ausgeschlossen." Der Gesetzgeber habe laut Artikel 106 Grundgesetz ein „Steuerfindungsrecht, aber kein Steuererfindungsrecht“.

In vielen Berichten – und Twitter-Botschaften – wurde das so interpretiert, als sei eine CO2-Steuer insgesamt verfassungswidrig. Oft mit einem Unterton, als würden dadurch Grundrechte verletzt. Das Gutachten macht jedoch sehr klar, dass nach Meinung der Autoren zwar das Freisetzen von CO2 selbst nicht besteuert werden könne. Aber sehr wohl der Verbrauch von Energieträgern, bei deren Verbrennung das Treibhausgas entsteht: Eine Steuer, heißt es auf Seite 8, könne „an den Verbrauch von Kohle, Erdgas, Benzin, Diesel und vergleichbaren Gütern anknüpfen. Dies wäre zwar keine unmittelbare Besteuerung einer CO2-Emission, aber immerhin ein zulässiges Mittel in Form einer Verbrauchsteuer.“

Die FAZ zitierte dann die Reaktion des Umweltministeriums, vorgetragen von dessen Rechtsexperten Berthold Goeke: Die Überlegungen von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) zielten „gerade nicht darauf ab, einen neuen Steuertypus einzuführen“. Es gehe darum, die Energiesteuer um eine CO2-Komponente zu ergänzen. „Die Energiesteuer ist klar eine Verbrauchssteuer und damit verfassungsrechtlich abgesichert.“

Ob das so funktioniert, daran weckt das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes auch Zweifel, aber dabei geht es um Einzelheiten der möglichen Gestaltung. Den CO2-Preis in Form einer Steuer zu verwirklichen, ist nicht verfassungswidrig, stellen die Experten fest. Am Ende, das kann man mit großer Gewissheit vorhersagen, dürfte sich aber das Bundesverfassungsgericht mit der Causa beschäftigen müssen.

Und noch ein Detail: Wenn man den Ausgleich für die Bürger über das Senken oder Abschaffen anderer Abgaben wie der Stromsteuer regeln wolle, sei das recht einfach zu machen, so das Gutachten. Einen Mechanismus zu schaffen, eine Art Klimabonus auszuschütten, sei komplexer, aber auch nicht unmöglich.

Quellen und Links:

|

Quelle: [ Link nur für registrierte Mitglieder sichtbar. Bitte einloggen oder neu registrieren ]

Dazu ein Artikel von [ Link nur für registrierte Mitglieder sichtbar. Bitte einloggen oder neu registrieren ]:

Zitat:

Warum ein CO2-Preis gerecht und notwendig ist

Deutschland schwitzt, Hitzerekorde purzeln. Die Kanzlerin höchstpersönlich hat in ihrer Sommer-Pressekonferenz den Schülern von Fridays for Future [ Link nur für registrierte Mitglieder sichtbar. Bitte einloggen oder neu registrieren ], die Regierung beim Klimaschutz „sicherlich zur Beschleunigung getrieben“ zu haben. Am 20. September soll das Klimakabinett über ein Maßnahmenpaket entscheiden, und ein zentraler Punkt dürfte ein CO2-Preis sein. Die Atmosphäre mit Kohlendioxid zu belasten soll künftig nicht mehr gratis sein.

Das ist längst überfällig, denn der Ausstoß dieses Treibhausgases verursacht Klimaschäden. Und wer sollte dafür bezahlen: der Verursacher oder die Allgemeinheit? Das Verursacherprinzip ist allgemein anerkannt – wir leiten ja auch nicht unser Abwasser einfach in die Landschaft, sondern bezahlen mengenabhängige Abwassergebühren. Das ist vor allem auch eine Frage der Gerechtigkeit – warum sollten Sie und ich für Schäden bezahlen müssen, die ein anderer verursacht?

Nun entdeckt so mancher plötzlich seine soziale Ader, wenn es um Klimaschutz geht. Manager der fossilen Energiewirtschaft sorgen sich bei höheren Treibstoffpreisen auf einmal um Arme in Afrika, und Wirtschaftsminister Altmaier engagiert sich für die Rentnerin, die auch einmal billig nach Mallorca fliegen möchte. Doch einkommensschwache Menschen durch billige Brennstoffe zu unterstützen ist extrem ineffektiv. Denn Besserverdienende verursachen in der Regel auch viel CO2 und profitieren daher am meisten von Gratisemissionen. Wer Geringverdienern helfen möchte, sollte ihnen einfach mehr Geld statt billigen Treibstoff geben – dann können sie selbst entscheiden, ob sie damit nach Mallorca fliegen wollen oder etwas anderes tun.

Vor einigen Jahren veröffentlichte der wohl kaum der grünen Träumerei verdächtige Internationale Währungsfonds [ Link nur für registrierte Mitglieder sichtbar. Bitte einloggen oder neu registrieren ] über die Höhe der indirekten Subventionen fossiler Brennstoffe – gemeint sind Schäden, die nicht eingepreist sind und die daher die Allgemeinheit belasten. Sie kamen auf atemberaubende 5.300 Milliarden US$ weltweit für 2015. Das sind 6,5 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung! Oder 134 € Subvention pro in die Luft geblasener Tonne CO2. Davon übrigens nur ein Viertel durch Klimawandel – der Löwenanteil entsteht durch Gesundheitsschäden aufgrund von Luftverschmutzung.

Der „Weltklimarat“ IPCC kam in seinem 5. Sachstandsbericht auf Klimaschäden in Höhe von 174 € pro Tonne CO2, fast eintausend US-Dollar pro Erdenbürger und Jahr. Das Umweltbundesamt schätzt in einer eigenen Studie diese Schäden auf 180 € pro Tonne – ansteigend auf 205 € im Jahr 2030 und 240 € im Jahr 2050.

(Daten: [ Link nur für registrierte Mitglieder sichtbar. Bitte einloggen oder neu registrieren ])

Lässt man die Verursacher diese Kosten bezahlen, kann man das eingenommene Geld der Allgemeinheit zurückzugeben, und genau dies sehen auch verschiedene Konzepte der CO2-Bepreisung vor, die in Gutachten für die Bundesregierung in den letzten Wochen vorgestellt wurden. Menschen mit geringen und mittleren Einkommen würden dann in den meisten Fällen trotz höherer Brennstoffkosten mehr Geld im Portemonnaie behalten, während Leute die viel fliegen, ein großes Haus bewohnen und Spritschlucker fahren draufzahlen. Mehr soziale Gerechtigkeit ist ein Vorteil einer klugen CO2-Bepreisung gegenüber den anderen Optionen zum Klimaschutz.

Das wäre einerseits das Ordnungsrecht – beispielsweise ein Verbot von Öl- und Gasheizungen, wie es in Dänemark gilt, oder ein Verbot der Neuzulassung von Autos mit Verbrennungsmotoren, wie es u.a. Schweden ab 2025 und die Niederlande ab 2030 planen. Andererseits gibt es die Förderpolitik, z.B. Fördergelder für Wärmedämmung oder den Kauf von e-Autos. Diese Maßnahmen bringen dem Staat kein Geld ein, das er zur sozial gerechten Ausgestaltung der Klimapolitik verwenden könnte. Förderpolitik kostet den Staat Geld, das dann oft bei Eigenheimbesitzern landet oder den Besserverdienenden, die sich ein e-Auto leisten – womöglich noch als Zweitwagen.

Nun soll ein CO2-Preis natürlich nicht nur gerecht sein sondern auch den CO2-Ausstoß senken. Das tut er u.a., indem es sich dann für Unternehmen lohnt, in klimafreundliche Innovationen zu investieren, indem Menschen weniger mit dem Auto fahren oder sich als nächstes Auto ein e-Auto kaufen, oder indem eine neue Heizung oder Wärmedämmung sich dann schneller rechnen. Denn alle klimafreundlichen Alternativen kämpfen ja gegen die Marktkräfte an, solange fossile Energie direkt und indirekt subventioniert wird. Umgekehrt macht es Sinn: Marktkräfte sollten genutzt werden, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen.

Derzeit werden vor allem zwei Modelle diskutiert ([ Link nur für registrierte Mitglieder sichtbar. Bitte einloggen oder neu registrieren ]): eine nationale CO2-Steuer oder ein nationaler Emissionshandel mit Preiskorridor für die nicht bereits vom EU-Emissionshandel erfassten Sektoren Verkehr und Gebäude. Die Steuer wäre die einfachste Lösung. Längerfristig würde wahrscheinlich ein EU-weiter Emissionshandel quer über alle Sektoren den kostengünstigsten Klimaschutz bieten. Doch das ist kompliziert, und durch Jahrzehnte des Politikversagens (schon das [ Link nur für registrierte Mitglieder sichtbar. Bitte einloggen oder neu registrieren ] für 2005 verkündete Klimaziel wurde verfehlt) ist die Klimakrise jetzt so dringend geworden, dass keine Zeit mehr für lange Verhandlungen bleibt. Jetzt sind sofort wirksame Gegenmaßnahmen erforderlich. Wer jetzt noch vor „nationalen Alleingängen“ warnt, setzt sich dem Verdacht aus, eine unverantwortliche Verzögerungstaktik zu betreiben.

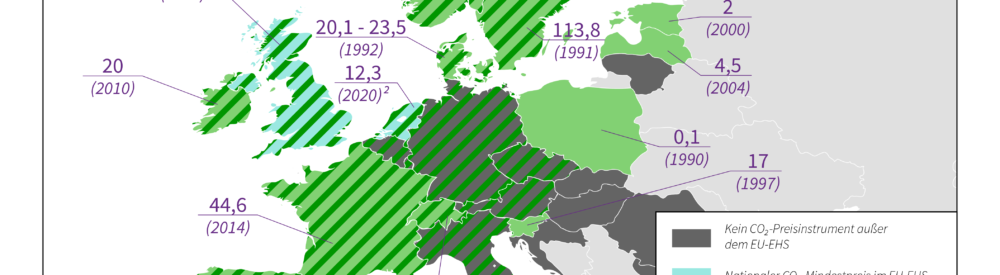

Zumal andere Nationen ja längst [ Link nur für registrierte Mitglieder sichtbar. Bitte einloggen oder neu registrieren ]. Von den 28 EU-Mitgliedern haben [ Link nur für registrierte Mitglieder sichtbar. Bitte einloggen oder neu registrieren ] zusätzlich zum europäischen Emissionshandel nationale CO2-Preise, alle in Form einer Steuer (siehe Karte). Etliche weitere Staaten weltweit diskutieren sie. In der Schweiz liegt die 2008 eingeführte CO2-Abgabe bei 85 € pro Tonne, und die Bürger bekommen zum Ausgleich jedes Jahr eine „Klimadividende“ auf pro-Kopf-Basis ausbezahlt. In Schweden liegt der 1991 eingeführte CO2-Preis bei 115 € pro Tonne. Beide Länder sind meines Wissens nicht verelendet.

CO2-Preise in Europa zusätzlich zum EU-Emissionshandel. Quelle: [ Link nur für registrierte Mitglieder sichtbar. Bitte einloggen oder neu registrieren ]

Ein CO2-Preis ist daher das unverzichtbare Leitinstrument beim Klimaschutz. Dennoch reicht er alleine nicht aus, sondern muss von anderen Maßnahmen flankiert werden. Das liegt zum Beispiel daran, dass Systemwechsel – etwa vom Verbrennungsmotor zur Elektromobilität oder von fossilem Strom zu erneuerbarem – anfangs hohe Investitionen in Technologie und Infrastruktur erfordern, die auch bei einem hohen CO2-Preis zu riskant für private Investoren sind, selbst wenn sie sich langfristig rechnen. Dies braucht eine mutige Regierung mit Gestaltungswillen und einer klugen Strategie.

Auch wenn sich jetzt abzeichnet, dass der lange überfällige CO2-Preis kommen wird, besteht die Gefahr, dass er zu niedrig ist und durch Ausnahmeregelungen verwässert wird. Doch die Zeit für Klimaschutz, der niemandem wehtut, ist leider durch die Jahrzehnte des Zauderns verspielt worden. Peter Altmaiers These, Klimaschutz dürfe die Wirtschaft nicht belasten, ist abwegig – nicht nur weil auf Dauer Nichtstun die Wirtschaft viel stärker belasten wird als erfolgreicher Klimaschutz.

Zitat:

Sorry kids, wir konnten die Welt nicht retten, weil das womöglich etwas gekostet und die Wirtschaft belastet hätte! https://t.co/EhNfqxzJAM #FridaysForFuture #ParentsForFuture #scientists4future @PeterAltmaier

— Stefan Rahmstorf (@rahmstorf) [ Link nur für registrierte Mitglieder sichtbar. Bitte einloggen oder neu registrieren ]

|

[Sorry, der Link in dem Tweet geht inzwischen nicht mehr. Die Meldung vom Deutschlandfunk hatte den Titel: “Altmaier (CDU) – Mehr Klimaschutz darf Wirtschaft nicht belasten”]

Alle Staaten haben sich 2015 in Paris zu Anstrengungen verpflichtet, die globale Erwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen. Der IPCC-Bericht vom vergangenen Jahr hat nochmals deutlich gemacht, wie wichtig dieses Ziel ist – und dass dazu die weltweiten Emissionen bis 2030 gegenüber heute halbiert werden müssen. Die Klimagerechtigkeit verlangt, dass reiche Industriestaaten wie Deutschland [ Link nur für registrierte Mitglieder sichtbar. Bitte einloggen oder neu registrieren ] – denn wir emittieren auch pro Kopf doppelt so viel CO2 wie der Weltdurchschnitt. Nur drei Länder haben mehr zum bisherigen CO2-Anstieg in der Atmosphäre beigetragen als Deutschland: die USA, China und Russland. Das bisherige deutsche Reduktionsziel für 2030 – und um das drehen sich die aktuellen Debatten – reicht bei weitem nicht aus, um einen fairen Beitrag zum Erreichen der Paris-Ziele zu leisten. Daher werden die jungen Menschen von Fridays for Future wohl auch nach dem 20. September allen Grund haben, weiter zu streiken und zu demonstrieren.

Link

Sehr nützliche Übersicht von RiffReporter über die diversen Gutachten zum CO2-Preis: [ Link nur für registrierte Mitglieder sichtbar. Bitte einloggen oder neu registrieren ]

|

Quelle: [ Link nur für registrierte Mitglieder sichtbar. Bitte einloggen oder neu registrieren ]

__________________

"Mitleid und Erbarmen hielten Bilbos Hand zurück. Viele, die leben, verdienen den Tod und manche, die sterben, verdienen das Leben. Kannst du es ihnen geben, Frodo? Dann sei nicht so rasch mit einem Todesurteil bei der Hand. Selbst die ganz Weisen erkennen nicht alle Absichten. Mein Herz sagt mir, dass Gollum noch eine Rolle zu spielen hat, zum Guten oder zum Bösen, ehe das Ende kommt." (Gandalf zu Frodo)

Geändert von Wornat1959 (09.08.19 um 21:31 Uhr)

Grund: Fehlerkorrektur

|

|

|

|

Die folgenden 6 Mitglieder haben sich bei Wornat1959 bedankt:

|

|

Forumregeln

Forumregeln

|

Du kannst keine neue Themen eröffnen

Du kannst keine Antworten verfassen

Du kannst keine Anhänge posten

Du kannst nicht deine Beiträge editieren

HTML-Code ist Aus.

|

|

|

Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.

().

|